世界盃剛剛過去 ,港人熱捧的英格蘭國家隊今屆打入四強,創出近年佳績。早前球隊在網上發放了一段備戰時的短片 (見文末),當中介紹到一種近年國外流行的「速率為本訓練法」(Velocity-Based Training, 簡稱 VBT)。相信不少朋友都對一眾當紅球星背後的體能提升訓練感興趣,以下文章將會簡單介紹一下:

Photo: Shutterstock

傳統重量訓練做法

過往運動員設定健身重量訓練強度 (Intensity),一般會根據最大肌力百分比 (1RM %) 而定,這做法稱之為「Percentage-Based Training」。簡單舉例,若一個球員的深蹲 (Squat) 1RM 測試為120kg,教練便可能要求他以 85% 1RM (即~102kg) 重複6下鍛練力量 (Strength)。這做法雖然簡單,但考慮到高水平運動員訓練和比賽頻密,有機會出現以下問題:

- 身體狀態會天天浮動 (即運動員”每日的1RM‘’也不同,研究指最多可相距近20%)。

- 放在一節訓練較後段的動作會受身體疲勞影響,不能以平日測試的 1RM 作標準。

故此,有教練認為如每次訓練皆以此傳統方法來釐定舉重強度難免會出現偏差,不能取得最佳成效。

VBT的原理和好處

針對以上問題,近年有不少國外體能訓練專家開始改用 VBT 方法。事實上,VBT 的概念早在十多年前已有人提出,但隨著近年智能電子科技迅速發展,其應用變得越來越普及。VBT 跟傳統重訓方法的最大分別是在於判斷運動員應舉多少重量時,會加入考慮動作的速率 (Velocity)。其原理並不太複雜:

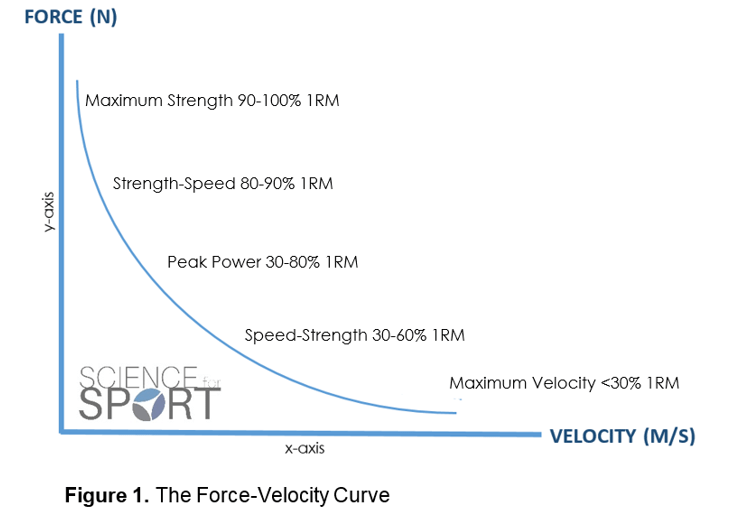

- 當我們所舉的重量越重,動作速率自然越慢 (以盡全力計)。

- 以上「力量與速率關係」(Force-Velocity Profile) 可透過圖表表達。

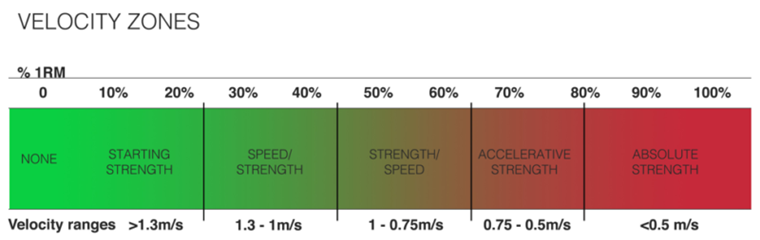

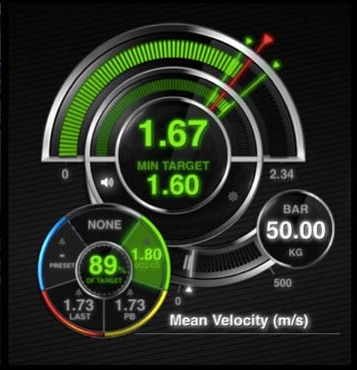

- 利用專業速度偵測感應器,教練可得悉運動員每一下動作的速率,這樣便可按照特定訓練目標 (e.g. 最大肌力/爆發力/最高速度),來選擇合適重量,以達目標速率區域 (Target Velocity Zone)。

- 若動作太快可能代表負荷太輕,需要加重; 太慢則有機會表示負荷過重,或已出現過量疲勞 (Metabolic fatigue/ Neuromuscular fatigue),需要休息。

- 總括而言,VBT能讓教練能瞬間了解運動員當下的狀態,作客觀精準調整,提升每課重量訓練的效率。

Photo: Science for Sport

Photo: NCAA.org

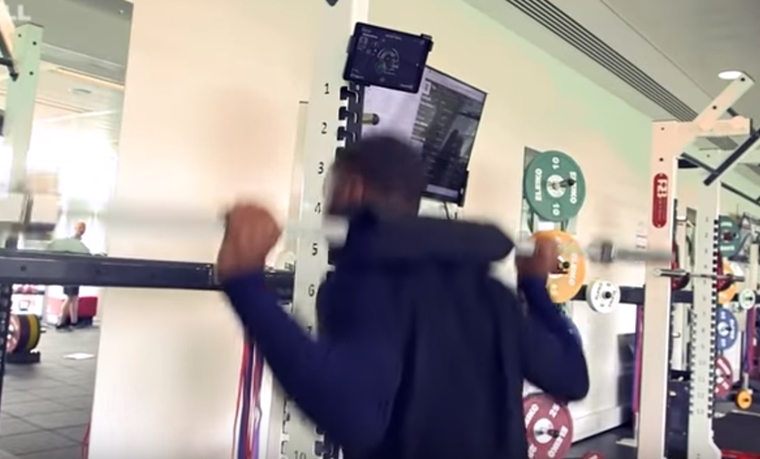

儀器方面,如下圖英格蘭國家隊隊長哈利簡尼 (Harry Kane) 所作的負重跳躍動作中,可注意到槓鈴上繫有一條繩,下面連接了一部速度偵測感應器。每下動作數據能即時在電腦/器材屏幕上顯示 ,讓教練和球員自己一目了然,甚至可用作全隊比拼,提升運動員的競爭進步動力。

Photo: 英格蘭足球隊官方頻道截圖

Photo: GymAware

Photo: 英格蘭足球隊官方頻道截圖

Photo: GymAware

Photo: GymAware

長遠應用及實踐建議

以上體能訓練法現時在國外不少運動項目 (如籃球和欖球) 也逐漸變得普及。當然,這裡都要強調一句,數據只是參考,最終如何解讀還要視乎教練本身的認知,畢竟每個球員的體格不同,儀器亦可間中存誤差,監控訓練時依然需要經驗靈活變通,切忌本末倒置忽略安全和技術。但可以肯定的是,隨著科技演進,數據化訓練將會是全球高水平競技運動的大趨勢。如何在固有框架下多踏一步,令訓練細節做得更佳,往往就是突破成功的關鍵。

----- 廣告 Ad -----

據筆者觀察此訓練法目前在本地體壇尚未普及,但適逢最近社會都熱烈討論訓練專業革新的問題,這類儀器技術日後絕對值得一眾教練和運動員多加關注。只要我們能積極學習和善用最新科技,相信我城的體育水平定能更上一層樓。

圖片攝於最近參加的一歐洲大型運動科學會議。VBT 在國外專業隊伍正逐漸普及,值得本地教練和運動員關注。

參考資料:

- VBT 詳細訓練原理 (Science for Sport)

https://www.scienceforsport.com/velocity-based-training/ - 相關產品介紹 (坊間也有 VBT 產品是用掛臂式/背心感應器/智能電話App)

https://kinetic.com.au/gymaware.html

訓練影片: 英格蘭足球隊官方頻道

Eric Poon (運動科學博士生,認可體能訓練專家 NSCA-CSCS,運動生理學家 ACSM-EPC)

原文載於 EP Fitness & Health 網站

EP Fitness & Health Facebook 專頁

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=102968

Fitz Facebook專頁

[最大心率]「220-年齡」公式的迷思

[速度與爆發力] 增強式訓練 (Plyometric Training) 介紹

[科學研究] 運動後做 Cool-Down 有用嗎?

[運動迷思] 遲發性肌肉痠痛 (DOMS) 應如何處理?

[科學化訓練] 認識「漸進式心肺耐力測試」

Fitz 健身 Fitness