早前筆者撰寫了數篇文章有關 HIIT 的科學原理和應用,接著都收到讀者問及強度監控的問題。我相信這也是不少健身跑友以至教練所關心的。作 HIIT 的方法有很多 (如徒手跳躍、配合健身工具、或傳統跑步單車也可),但都需要一定強度才有效果。那麼我們如何得知自己是否已達到目標強度? 文獻指出有三個衡量方法:

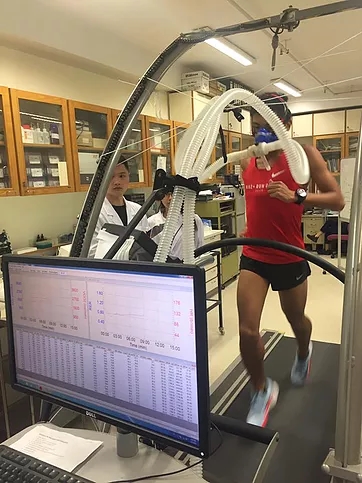

1. 攝氧量VO2 max (大於 80%)

簡評: 黃金標準,直接量度全身肌肉運用了多少氧氣,但只有透過實驗室儀器才測到。

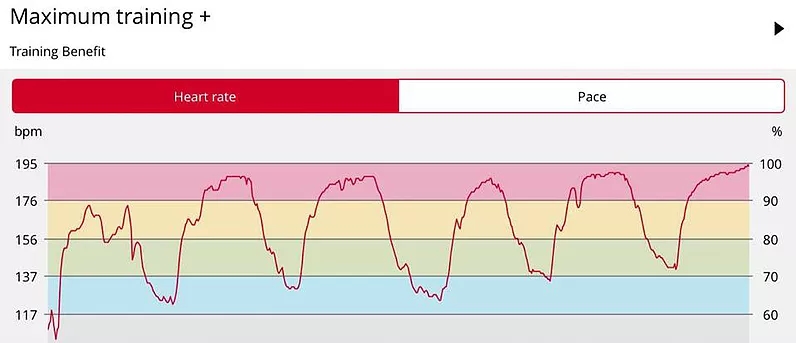

2. 心率強度 HRmax (大於80%)

簡評: 透過心跳帶和光學手錶也能夠得出數據,但新手朋友未必能完全掌握。此外,要令心跳上升至穩定階段需要2至3分鐘。很多朋友做十數秒的全力爆發動作,發覺心跳仍然不高,往往會產生疑問 (谷得不夠?會否無效果等等?)。其實在生理角度這是很正常的,因為我們衡量一個運動的強度是假設它所帶來的心率反應已到達穩定狀態。因此,作 HIIT 時應主要參考在中後段的心率 (e.g. 開始後2-3分鐘/完成若干個動作後),這個數據才較有意義。可參考筆者以下心率圖例子。

----- 廣告 Ad -----

3. 自覺竭力程度RPE (0-10分辛苦,應大於 > 7)

簡評: 最簡單,無需任何儀器,單憑感覺判斷自己有幾辛苦。但此方法十分主觀,每個人對”辛苦”的理解也可不同。此外,HIIT 的重點必須放於心肺強度,而 RPE 只是反映你”整個人的感覺”。舉例說你可以做二頭肌彎舉 (biceps curl) 引致局部肌肉疲累而給予10分辛苦,但實質這練習並不能令你達致高心跳強度。在這情況下,你也不能算是在做標準的 HIIT 了。

參考文獻: High Intensity Interval Training – American College of Sports Medicine

相關文章:

Fitz Facebook專頁

[訓練面罩] 戴來做Gym有用嗎?

[越野長跑] 壓力褲、小腿套可提升表現嗎?

[紀律部隊] 入職體能測試分析(下)

[紀律部隊] 入職體能測試分析 (上)

訓練面罩 vs 真.高原訓練

[馬拉松 Breaking2] 拆解背後的運動科學