2015 年中秋佳節早上 9 時正,一堆黃色氫氣球在德國柏林的六月十七大街 (Straße des 17. Juni) 除除升起,標誌著 2015 年的柏林馬拉松正式開始了。然而處身 G 起跑區的我及周遭的人群卻都紋風不動,大家也沒什麼特別興奮雀躍的表情,因我們都知道剛才的起跑槍聲其實與我們無干。在這項有逾四萬名跑手參與的世界六大馬拉松比賽裡,起步共分三槍出發,而在年初報名時誠實地呈報上 3:54:45 最佳時間的我,便被大會安排在第二槍出發,賽前的通告說要比第一聲槍響遲約十分鐘起跑。

2015 年中秋佳節早上 9 時正,一堆黃色氫氣球在德國柏林的六月十七大街 (Straße des 17. Juni) 除除升起,標誌著 2015 年的柏林馬拉松正式開始了。然而處身 G 起跑區的我及周遭的人群卻都紋風不動,大家也沒什麼特別興奮雀躍的表情,因我們都知道剛才的起跑槍聲其實與我們無干。在這項有逾四萬名跑手參與的世界六大馬拉松比賽裡,起步共分三槍出發,而在年初報名時誠實地呈報上 3:54:45 最佳時間的我,便被大會安排在第二槍出發,賽前的通告說要比第一聲槍響遲約十分鐘起跑。

但引頸以待的人群卻要等上超過十分鐘後才能緩緩向起跑線前移動,而當我聚精會神地準備著起跑時,突然「蓬」的一聲悶響,我感到頭部被一團不知名的軟物襲擊,定神一看,卻原來是一堆不知從何處飛來的衣服。這時候大家都將起跑前的禦寒衣物與膠袋水樽等雜物向跑道兩旁亂丟,垃圾橫飛,混亂中像我這般中了頭獎的人便只能無奈地苦笑,沒法子報仇了。

第二聲的起步槍聲終於在約 9:17 響起,但到我踏上起步點的計時踏板時,卻已是大鐘開始計時後的 21 分鐘了。這時候氣溫不超過攝氏十度,但在愈來愈猛烈的陽光下卻也並不感到寒冷,越過起跑線,我便要朝預定的 3:15 目標時間奔跑了。

起點至 10 公里

柏林馬拉松給我的第一個印象就是人多,從 G 起跑區起步卻又想追趕 3:15 目標的我,理論上便要趕過所有在我前面的 F 區,甚至是 E 區跑手,但高頭大馬的外籍跑手卻將前路擋得密不透風,我要不斷左穿右插地尋找空檔向前竄,有時候更要急剎下來以避免踫撞。

六月十七大街據說以 1953 年 6 月 17 日紅軍士兵及東德警察向人群開槍的慘劇命名,而這條貫穿東西柏林,共八線行車的大道也曾在二次大戰後期作為飛機跑道供德國軍機升降。這時候我們沿大街往西跑去,太陽在我們背後散射出散漫的金光,在越過鼎鼎大名的勝利女神像後,我開始要不時跑上路旁的行人路才能避開身前的跑手,速度時快時慢的我不停望向腕錶,卻發覺很難將速度維持在 4:37/km 的目標均速,來到第 6 公里的路上,我的分段速度更一度跌出了 5:00/km 的關口。

六月十七大街據說以 1953 年 6 月 17 日紅軍士兵及東德警察向人群開槍的慘劇命名,而這條貫穿東西柏林,共八線行車的大道也曾在二次大戰後期作為飛機跑道供德國軍機升降。這時候我們沿大街往西跑去,太陽在我們背後散射出散漫的金光,在越過鼎鼎大名的勝利女神像後,我開始要不時跑上路旁的行人路才能避開身前的跑手,速度時快時慢的我不停望向腕錶,卻發覺很難將速度維持在 4:37/km 的目標均速,來到第 6 公里的路上,我的分段速度更一度跌出了 5:00/km 的關口。黃馬教頭馮華添教練在約 6.5 公里的地方為我們拍攝視頻,今天他從早到晚為黃馬隊員在三個地點拍攝,在人群中罰站了超過 6 小時,在此要特別感謝他的辛勞。

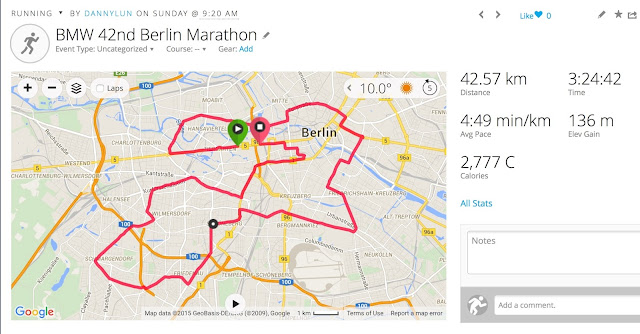

來到 10 公里的計時踏板,我的大會紀錄時間為 00:47:43,即平均速度 4:46/km,已經遠遠慢於我的預訂目標了。 10 至 20 公里

10 至 20 公里

越過第 10 公里的里程牌後,我們向右拐彎,朝著名的柏林電視塔 (Fernsehturm) 方向跑去,這時候我刻意加力,並試圖說服自己早前十公里的慢速只因身前遭太多跑手阻擋。如此我傾刻走出了 3 公里,平均速度也算是攀回到我的目標馬速。

但往後從第 14 至 20 公里的路上,我發覺自己只要稍不留神,速度便會自然地跌到 4:40/km 外的區間,目標馬速根本不能輕鬆地維持,這時候,我已感到早前訂下 3:15 的目標已經出現暗湧了。

從今年七月正式投入柏林馬拉松的訓練班開始,我就是以 3:15 的目標來鍛鍊自己的,有時候回想自己在短短半年前的最佳紀錄還只是 3:54 的時候,便有種好像是做夢的感覺。在剛過去的春季重慶一役,我的最佳時間一下子進步了 22 分鐘到 3:32,賽後除了有種脫胎換骨的快感外,也使我敢於為自己訂定更高更遠的標竿。再進步 17 分鐘去衝擊 3:15 又是否可行呢?敢於做夢,我就是如此為自己訂下柏林目標的。

但隨著速度愈練愈快,能夠進步的空間也就愈收愈窄,早前在春季以 3:30 均速能夠順利完成的訓練課程,到採用 3:15 速度時便愈見艱難了,到某些長課訓練時我甚至已是無法完成。但每當出現這些狀況時,我都會將它們歸咎於香港嚴夏的酷熱,並安慰自己柏林的寒冷天氣定能將問題一掃而空。

但當下的現實是,在 20 公里前無法輕鬆地維持的速度,就不會是我能夠駕馭的馬速,勉強走下去,便只會令自己在途中更早將氣力耗盡,到最後亦只會令成績更慘不忍睹。

調整目標,我嘗試保持 4:44/km 的均速繼續前進,並改以 3:20 為我今天的目標。到後來,我以大會時計 1:35:08 的時間踏上了 20 公里的計時踏板,3:20 的目標仍然切實可行。

20 至 30 公里

跑過了 23 公里處,我們走過了經歷戰後重建,曾是西柏林市政大樓的舍恩貝格市政廳 (Rathaus Schöneberg),這時候我的雙腿開始感覺到疲倦,卻仍想努力地保持速度,但步履已不能算是隨心所欲了,有時候快了便要趕緊慢下來,慢了卻又心急想追回去。這情況說穿了,就是我已喪失了能夠保持均速前進的信心與感覺。是役會出現災難性挫敗的念頭開始在心頭萌起,不安的感覺揮之不去。但多個月來的訓練令我決心不會放棄,不管結果如何,我也要鼓足勇氣傾全力將賽事完成!但勇氣這東西,又有誰能說清楚它究竟是什麼東東嗎?

據柏拉圖記載,二千多年前的蘇格拉底曾經跟兩位將軍進行過討論,那時候,拉凱斯 (Laches) 與尼西亞斯 (Nicias) 正為士兵在進行刀光劍影的格鬥訓練時應否穿上盔甲進行激辯,尼西亞斯說應該,拉凱斯說不應該。

「然而格鬥訓練的目的究竟是什麼呢?」蘇格拉底問道。卻發覺他們二人都同意訓練的目的是要向戰士灌輸勇氣的觀念。

「但勇氣又究竟是什麼呢?」蘇格拉底再問道。

「是一種靈魂的堅忍。」拉凱斯回答說。但蘇格拉底卻不滿意答案,並指出有時候撤退甚至逃走會比堅持需要更大的勇氣,而世上不是有所謂愚蠢的堅持嗎?拉凱斯嘗試修正答案並說道:「那麼勇氣就該是一種明智的堅持吧。」

對此蘇格拉底仍未滿意,並質疑勇氣是否該與智慧如此緊密掛勾,他說:「有時候當我們看到別人追逐某些即使是虛幻的夢想時,我們難道不會感到敬佩嗎?」拉凱斯同意蘇格拉底的講法,卻再也提不出對勇氣更深入的解釋了……

如果據拉凱斯所講,勇氣就是一種說不清道理的堅持的話,那麼我就正走在這條決心要堅持下去的路上了,不管選擇是否明智,不管目標是否虛幻,總之只要腳步仍能往前跨出去,就要用下一步的腳印來證明自己鍥而不捨。 如果勇氣就是堅持,我便堅持到以大會時計的 2:23:54 時間踩上了 30 公里的計時踏板,3:20 的目標至此仍未絕望。

如果勇氣就是堅持,我便堅持到以大會時計的 2:23:54 時間踩上了 30 公里的計時踏板,3:20 的目標至此仍未絕望。

30 至 40 公里

30 至 40 公里仍然沒有放棄,仍想努力維持速度的我感到腳步愈來愈艱辛,在越過 35 公里前的威廉皇帝紀念教堂時,一位我不認識,從後而至的跑手在我身後以廣東話問我:「係唔係跑 330? 一齊吖?」

我不知道他為什麼會知道我是香港人,在當時也沒好氣去問,但你是說 3:30 嗎? 我們當真要這麼悲觀嗎?若我今天只能跑出 3:30 的話,那麼這多月來的訓練便都算是白費了,又心想他既然能向我提出 3:30 的時間,也就應該是與我一樣在第二槍出發的跑手,因在第一槍出發而此時仍在附近徘徊的朋友已不可能再走進 3:30 的關口了。

我不知道他為什麼會知道我是香港人,在當時也沒好氣去問,但你是說 3:30 嗎? 我們當真要這麼悲觀嗎?若我今天只能跑出 3:30 的話,那麼這多月來的訓練便都算是白費了,又心想他既然能向我提出 3:30 的時間,也就應該是與我一樣在第二槍出發的跑手,因在第一槍出發而此時仍在附近徘徊的朋友已不可能再走進 3:30 的關口了。但話說回來,若我真要走得比 3:30 漂亮的話,當下的目標就應該是盡早要將身後這傢伙甩開。所以我也沒好氣回答他了,只說自己仍想爭取 3:20 的成績,便自顧自的繼續往前跑去。

----- 廣告 Ad -----

但這時候我的雙腿已經變得愈來愈沉重,每一步落腳都似點滴地加重著乳酸的聚積,如此下去,我究竟會在何時來到臨界點?雙腿又會在什麼時候不聽使喚?所謂的堅持,所謂的勇氣,在這刻再遇挑戰。

回說上述蘇格拉底談關於勇氣的故事,有一位角色其實還未出場,他就是早前與拉凱斯進行辯論的另一位雅典將軍尼西亞斯了。當聽到拉凱斯被蘇格拉底質問得啞口無言時,尼西亞斯給出了他自己對勇氣的定義,他說:「勇氣其實是一種知識,是要明白到什麼應該懼怕,什麼值得期待的一種知識。」

但蘇格拉底對答案仍不滿意,因人們又怎可能充份掌握未知的將來呢?未來既然不可知,我們又如何界定什麼應該懼怕,什麼值得期待呢?更何況,最通常能夠體視勇氣的時刻,不正是我們對未來最忐忑不安,最六神無主的時候嗎?

如果據蘇格拉底之言,勇氣有時候就是要求我們要一頭扎進未知的將來的話,那麼此刻我在柏林的大街上,似乎就正嘗試要表現出這樣的一份勇氣。 我不知道雙腿究竟還能堅持多久,也準備好雙腿會隨時抽筋,或者雙膝一軟就可以倒臥街頭,但這個極限究竟在那裡?若然上天是要我在今天去一嚐這極限的話,也好,就請放馬過來吧!

我不知道雙腿究竟還能堅持多久,也準備好雙腿會隨時抽筋,或者雙膝一軟就可以倒臥街頭,但這個極限究竟在那裡?若然上天是要我在今天去一嚐這極限的話,也好,就請放馬過來吧!

從 36 公里開始我便要在 5:00/km 的均速上艱苦掙扎,到最後我以大會時計的 3:14:05 時間踏上了 40 公里的計時踏板,事到如今,3:20 的目標已經徹底泡湯了。

40 公里至終點

40 公里至終點前面尚有 2.195 公里,而距離跨進波士頓馬拉松門檻的 3:25 目標卻只餘不足 11 分鐘。

此時此刻,我感到身體是當真脫力了,第 41 公里竟走出了 5:19 的全場最慢分段時間。望向前方的布蘭登堡門 (Brandenburger Tor),力不從心的感覺油然而生,擺在面前的恐怕已不再是對未知的不安,而是一次必然的挫折了。 要鼓起勇氣啊!我心想,但我還有什麼勇氣可以掏出來呢?

要鼓起勇氣啊!我心想,但我還有什麼勇氣可以掏出來呢?

剛才蘇格拉底的故事算是講完了,但他們對勇氣的定義卻沒有絲毫結論。倒是他們在進行討論後約二千年,有一位名叫斯賓諾莎的荷蘭人嘗試為勇氣給出了另一個定義。我相信斯賓諾莎對蘇格拉底的討論是嗤之以鼻的,因他不認同勇氣是一種品質,也不相信勇氣可經由訓練向學生灌輸。

據他講,人並不是因為有了勇氣才去幹有勇氣的事情,而是因為他幹出了有勇氣的事情,才從中體現出勇氣這份美德。

這點看似詭辯的說法其實指出了勇氣是只在當下的難關中體現的,那些陳年哲學家抓穿頭想為勇氣定義的努力原來通通都是狗屁。簡而言之,不管你從前有多勇武,只要你在今天的難關面前畏縮不前,你就是一個懦夫;同樣地,不管從前你有放棄怯陣過多少次,但只要你在今日的困境中一往無前,你便都可以是個英雄。

勇氣,它不是哲學家的空中樓閣,它是一份實踐,它只在當下,它只爭朝夕。

現在翻看手錶的心跳紀錄,我在最後一段衝線的 1.195 公里裡,原來將心跳推到了 179 的極限,冒著心臟會從口腔噴出來的風險,我跑出了一段 4:23/km 全程最快的衝刺。

後記:

後記:- 在此我要首先感謝馬拉松訓練中心的添 Sir及負責領導我們進行日常訓練的 Daniel 助教,你們的鼓勵讓我不斷刷新成績,而能夠持續取得進步的人生當真感到很甜美。

- 以我的年齡,我沒錯是跨進了波士頓馬拉松的入場門檻,但也充份了解到這成績在實際上是不可能讓我參賽的,情況就好像香港的 DSE 考生考獲了 12 分大學入學資格卻在實際上不可能有學校取錄一樣。然而本想以柏林成績呈報就意味著我要以 2017 年的波士頓比賽為目標,所以往後的比賽仍多著,而我還未放棄。

- 往後要做的檢討很多,但回想這九個月來的進步其實已是夢幻般的了,只要能夠拾級而上,我便相信夢想總有能夠達成的一天。既是月滿抱 PB,那還有什麼好去苛求的呢?